I FONDATORI

Renato Scrollavezza

Renato Scrollavezza nasce a Castelnuovo Fogliani, in provincia di Piacenza, il 14 aprile 1927.

I genitori, braccianti, si trasferiscono nel 1930 a Noceto, dove Renato frequenta le scuole elementari e comincia a lavorare la terra. Fin dall’infanzia mostra una spiccata inclinazione per il disegno che non viene tuttavia incoraggiata essendo anzi osteggiata nell’ambiente in cui cresce. Ancora più forte è però in lui la passione per la musica, che si esprime soprattutto attraverso il desiderio di suonare il violino, uno strumento che aveva colpito la sua sensibilità durante una esibizione pubblica nella piazza del paese.

A soli quindici anni, avuta l’opportunità di esaminare un mandolino, Scrollavezza decide di costruirsene uno. Progetto che realizza, da autodidatta, nel giro di qualche mese.

Tuttavia è sempre il violino (o meglio l’intenso ricordo di quella giornata in piazza e di quei suoni struggenti) ad occupare i sogni del ragazzo. E quando finalmente un amico riesce a comprarsi il sospirato strumento, Renato, che ha 17 anni, si getta nell’impresa di realizzarne un esemplare. Ancora una volta da solo, senza altro aiuto che la sua enorme passione.

In 7 anni costruisce una trentina di violini, sempre come autodidatta. Poi, a 24 anni, saputo dell’esistenza di una scuola di liuteria a Cremona, vi si presenta con l’ultimo strumento costruito.

Riceve l’incoraggiamento del direttore e del maestro Peter Tatar, si iscrive al primo anno nel 1951 e nel 1955 completa il corso dopo aver ottenuto per tutta la sua durata della scuola la borsa di studio. Intanto giungono anche le prime soddisfazioni: ancora allievo, nel 1954, partecipa al 2° concorso nazionale di liuteria di Roma e vince la medaglia d’argento.

Dopo il periodo della scuola Scrollavezza si trasferisce a Parma ma neanche la città permette ad un liutaio di vivere del suo lavoro ed egli si vede costretto, pur coltivando senza tregua i suoi interessi più intimi, a svolgere altre attività.

Finché il forte sviluppo della musica, negli anni Settanta, non apre il mercato ripagando Renato Scrollavezza con il successo professionale dopo anni di sacrificio e di silenziosa dedizione.

Nel frattempo nuovi riconoscimenti giungono dall’Italia e dall’estero: nel 1956 due medaglie d’argento a Roma con un premio acquisto per un violoncello, una medaglia d’oro ad Ancona nel 1957, nell’anno successivo e nel 1960 due medaglie d’oro a Pegli e nel 1959 una medaglia ad Ascoli Piceno per una viola; poi due premi al concorso Wieniawski di Poznan nel 1962 e nel 1967, nuovamente due riconoscimenti a Liegi per due quartetti, il primo nel 1963 ed il secondo nel 1966, due medaglie d’oro a Cremona nel 1963 e nel 1965, in occasione rispettivamente del Corso di Restauro tenuto dal M° Sacconi e della Mostra internazionale di strumenti ad arco. Scrollavezza viene poi chiamato come Membro della Giuria al IV e V Concorso Internazionale Wieniawski (Polonia) nel 1972 e nel 1977.

La famiglia degli strumenti costruita nel corso di questi anni raggiunge un ragguardevole numero di unità: 220 violini, 60 viole, 39 violoncelli, 3 contrabbassi, 2 viole d’amore, una viella, un liuto, una viola da gamba, una pochette ed un centinaio di chitarre classiche.

La maturità costruttiva raggiunta gli procura anche incarichi di carattere didattico: dal 1975 è infatti docente di liuteria presso il Conservatorio A. Boito di Parma mentre fra il 1979 ed il 1983 insegna alla Civica Scuola di liuteria di Milano.

Nel 1980 viene anche invitato come ospite d’onore alla settima Mostra internazionale di liuteria tenutasi in Giappone, dove rappresenta la liuteria italiana. Lo stesso anno segna però una volta importante nella carriera di Scrollavezza: il maestro decide di non vendere più strumenti benché pressato da richieste. Egli intende dedicare ogni sua energia alla ricerca pura, per propria personale soddisfazione, di quell’equilibrio fra forma e suono che rappresenta, in fondo, l’unico vero “segreto” degli strumenti ad arco. In questo senso va interpretata la realizzazione di un’intera orchestra, esempio rarissimo nella storia della liuteria.

Altri importanti riconoscimenti che arricchiscono la carriera di Scrollavezza sono costituiti dall’ingresso, nel 1980, nell’Entente Internationale des Maitres Luthiers et Archetiers d’Art, prestigiosa Associazione internazionale; nel 1988, poi il Comune di Genova affida a Scrollavezza l’incarico di conservatore del famoso “Cannone” di Giuseppe Guarneri del Gesù, strumento prediletto da Nicolò Paganini. Scrollavezza svolge questo compito fino al 2000, anno in cui Genova gli consegna anche il “Grifo di Bronzo“, importante riconoscimento cittadino.

In precedenza la città di Baveno aveva attribuito a Scrollavezza il premio alla carriera “Una vita per la liuteria”, in occasione del V Concorso di liuteria del 1995. Nel 2001, infine, uno strumento di Scrollavezza viene suonato da Ruggero Ricci in un’incisione dedicata ai migliori liutai contemporanei (The Legacy of Cremona).

Se oggi è possibile presentare al pubblico, specializzato e non, un gruppo di liutai professionisti già apprezzati in ambito internazionale, la maggior parte del merito va naturalmente a Renato Scrollavezza, che ha profuso tutto il suo impegno a tramandare quest’arte antica.

D’altro canto, se gli aderenti alla nostra Associazione intendono la loro unione non quale mero mezzo promozionale, ma come condivisione di un’identità culturale, è perché la stessa persona che ci ha trasmesso la sua professionalità ci ha comunicato anche un’etica ed una visione complessiva della vita, dei valori e dei disvalori.In entrambi gli ambiti, nella vita come nel lavoro, abbiamo avuto la fortuna di imbatterci non in imposizioni o divieti, ma in una personalità che si comunicava con “gioia e libertà”, come ha detto in maniera estremamente pregnante un’allieva tedesca. Renato Scrollavezza non ha mai preteso che seguissimo pedissequamente il suo esempio ed ha sempre considerato come un fatto naturale che l’individualità di ciascuno dei suoi allievi interpretasse il messaggio che ci andava trasmettendo; allo stesso tempo ha insegnato a noi tutti, e di questo lo ringraziamo, che per esprimersi in modo libero e personale è innanzitutto necessario venire educati al bello.

Gaetano Sgarabotto

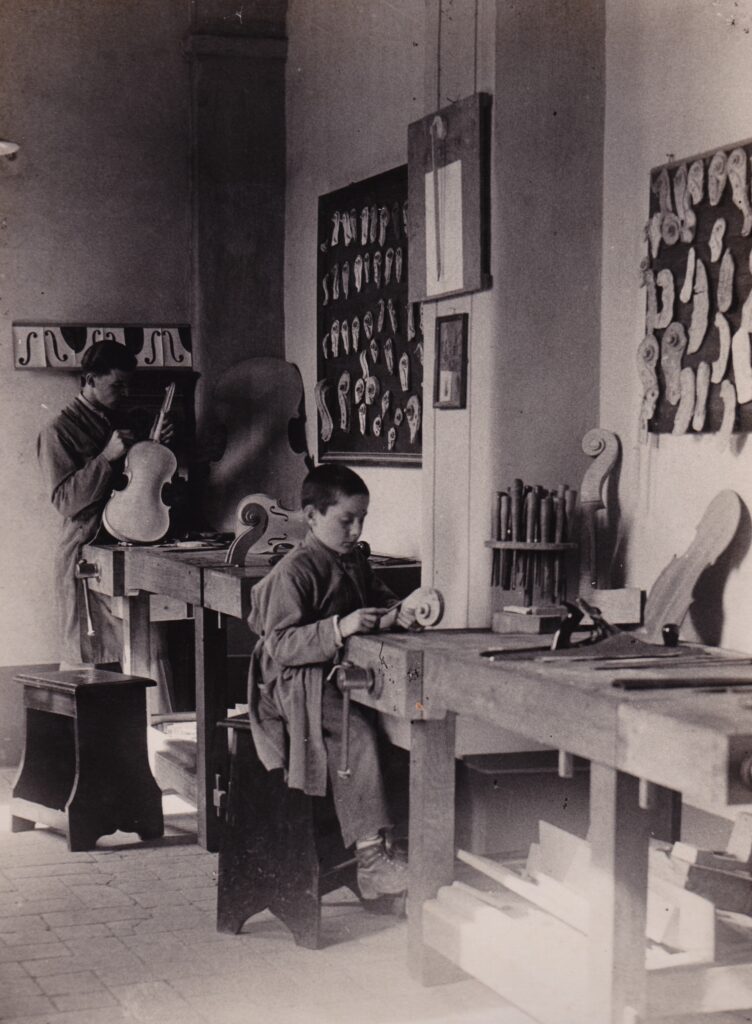

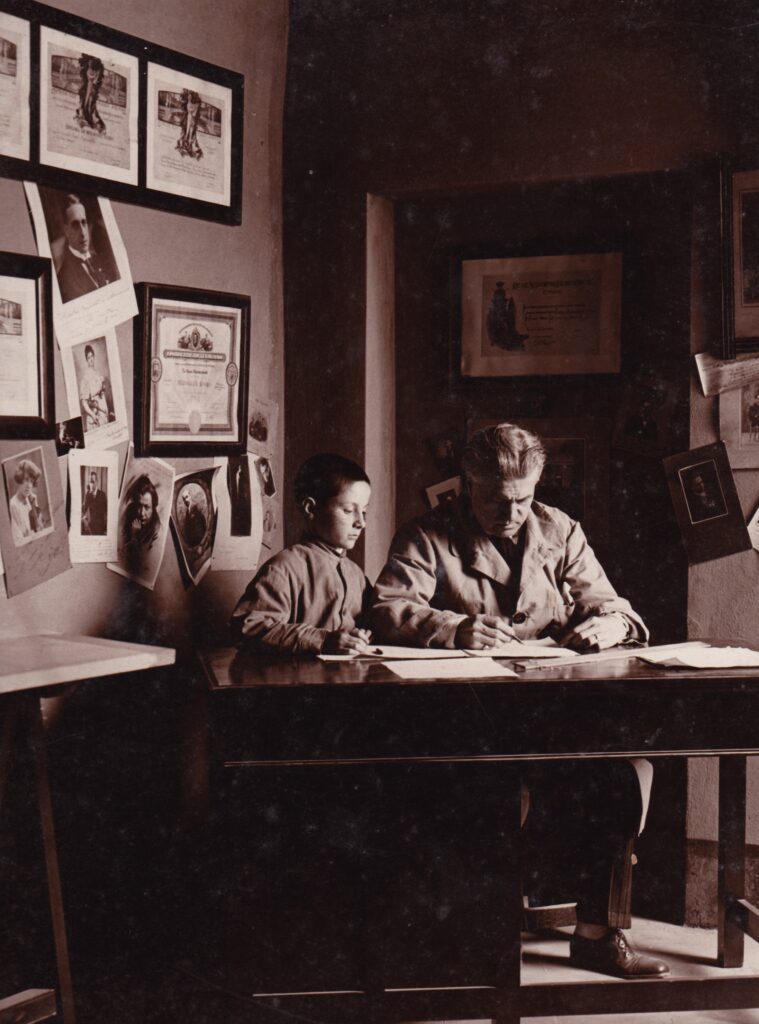

Nato a Vicenza nel 1878, Gaetano Sgarabotto si formò in arti plastiche e decorative nella sua città, intraprendendo allo stesso tempo lo studio del violoncello. Iniziò a costruire strumenti in giovane età, avendo già completato ed esposto a diciotto anni i suoi lavori; verso il 1897 iniziò a frequentare Milano, dove entrò in contatto con vari collezionisti e mercanti locali. Vi si trasferì poi con la sua famiglia appena formata nel 1901, collaborando in maniera continuativa con il rinomato atelier di Leandro Bisiach, ma coltivando sempre anche una sua propria clientela. Nel 1907 iniziò i preparativi per il suo ritorno a Vicenza, costruendo una lussuosa casa di campagna e aprendo una bottega in città, dove si spostò ufficialmente nel 1911; dopo la Prima guerra mondiale Sgarabotto era ormai un liutaio molto noto e che raccoglieva affermazioni sempre più importanti nei vari concorsi di quegli anni. Nel 1926, seguendo il suo caro amico e famoso violoncellista Gino Francesconi, decise di trasferirsi a Parma, inizialmente accompagnato dal figlio Pietro e in seguito da tutta la famiglia. Nel 1928 iniziarono i preparativi per l’apertura della Scuola di liuteria di Parma in seno al Conservatorio cittadino, i cui corsi furono inaugurati l’anno seguente; fra i suoi allievi devono essere ricordati almeno Sesto Rocchi e Raffaele Vaccari. Nel 1936, forse in seguito alla delusione per la chiusura della scuola, Gaetano si ritirò a Trissino, sulle colline a nord di Vicenza, e vi rimase anche nel periodo della guerra, con frequenti visite al figlio Pietro, rimasto invece a Parma. Nel dopoguerra passò alcuni anni a Brescia, sempre accanto all’inseparabile amico Francesconi, per trascorrere a Parma con la famiglia gli ultimi anni della sua vita.

Fra i protagonisti della rinascita novecentesca della liuteria, Sgarabotto iniziò la sua carriera come riparatore, geniale copista e falsario di strumenti classici, attività a cui si dedicò anche negli anni seguenti; come copista ebbe una produzione estremamente variegata e fantasiosa, riuscendo a imprimere la sua inconfondibile personalità in una varietà di modelli milanesi, napoletani, mantovani, fra gli altri. Ebbe una produzione molto significativa anche di strumenti nuovi, ispirati ai classici degli Amati e di Antonio Stradivari interpretati in uno stile assai riconoscibile che coniuga influenze lombarde ed emiliane.